カテゴリー【ハンドメイド】の記事一覧

ハンドメイド 1,876 view

あずま袋の作り方とは?きれいに仕上げるコツやサイズ計算方法も解説

あずま袋とは、1枚の風呂敷や布を簡易的に縫い合わせて、袋状にしたものを指します。風呂敷と比べて包み方が分かりやすく、不使用時には小さく折りたためるのも魅力の1つです。 いくつかのサイズバリエーションを持っておけば、お弁当 […]

2024.07.26ハンドメイド 668 view

手作りエコバッグの作り方2選|素材・生地の選び方も解説

レジ袋の有料化に伴って、買い物にエコバッグを持っていく方が増えています。使い勝手が良くおしゃれでオリジナリティのあるエコバッグが欲しい方には、エコバッグの手作りがおすすめです。 この記事では、手作りエコバッグの作り方につ […]

2024.07.26ハンドメイド 586 view

ファスナーつき・おむつポーチに必要な材料や簡単な作り方を紹介!

おむつポーチは、赤ちゃんのおむつ交換の際に必要なアイテムを収納するための小さなポーチです。おむつやおしりふきなどをまとめて持ち運びやすく、外出先でのおむつ交換がスムーズにできます。手作りのおむつポーチは好きなデザイン・素 […]

2024.07.26ハンドメイド 1,067 view

部活のお守りを手作りする方法|必要な材料・飾りのパターンも解説

お守りは神社やお寺などで販売されていますが、お子さんや学校の友達に渡すものをハンドメイドするとより強く応援の気持ちが伝わりやすくなります。フェルトを使えばハンドメイド初心者でも簡単に作れるため、一度チャレンジしてみるのが […]

2024.07.26ハンドメイド 458 view

オリジナルお弁当袋の作り方|裏地ありなしそれぞれの作り方も解説

手作りのお弁当袋は、お子様の入園・入学グッズや大人のお弁当タイムを彩る素敵なアイテムです。市販のものも多くありますが、自作すると好みのデザインやサイズにカスタマイズでき、愛情を込めた一品を作れます。 この記事では、初心者 […]

2024.07.26ハンドメイド 279 view

コップ袋(コップ入れ巾着袋)作りに必要な材料や簡単な作り方を紹介

保育園や幼稚園、小学校の入園入学グッズの定番にコップ袋があります。コップ袋は市販されていますが、好きな色柄の生地をお子さんに選んでもらってハンドメイドをすれば、お子さんの学校生活を彩るグッズになります。また、コップ袋は比 […]

2024.07.26ハンドメイド 1,141 view

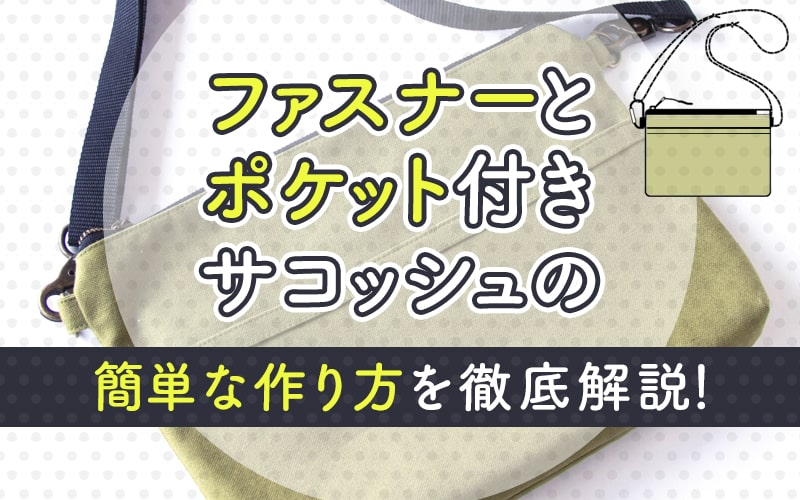

ファスナーとポケット付きサコッシュの簡単な作り方を徹底解説!

スマホや財布などの小物を持ち歩くのに便利なサコッシュは、邪魔になりにくく身軽に使えるアイテムです。普段の買い物だけでなく、旅行やアウトドアで貴重品を携帯するときや最小限の荷物だけで動きたいときに活躍します。サコッシュはお […]

2024.07.26ハンドメイド 878 view

【ハンドメイド初心者向け】超簡単にスタイを手作りする方法を解説

スタイは赤ちゃんのよだれや食べこぼしから衣服を守るベビーグッズで、よだれかけやビブとも呼ばれます。裁縫が苦手な方やハンドメイド未経験の方でもミシンを使って作りやすく、赤ちゃんの肌に合った生地を選べるため、自分でスタイを作 […]

2024.07.26ハンドメイド 794 view

スマホショルダーは自作できる!必要な材料や作り方を解説

スマホショルダーは肩からスマホを下げて持ち運べるアイテムです。スマホの落下防止や紛失防止にも便利で、使った後に都度しまう必要もありません。ポーチ型の大ぶりのものは、カードや財布、小物入れとしても活用できます。スマホショル […]

2024.07.26ハンドメイド 407 view

つけ襟の作り方・手順とは?種類別のつけ襟の特徴についても紹介

ファッションが好きな方の中には、おしゃれアイテムとして「つけ襟」を持っている方もいるのではないでしょうか。つけ襟は、定期的にトレンドアイテムとして流行するため、コーディネートの肥やしとして、1つくらいは持っておきたいとこ […]

2024.07.19

CATEGORY

CATEGORY